Zürich ist momentan die beste Version von sich selbst“, sagt Spitzenköchin Zizi Hattab bei meinem Besuch in ihrem veganen Restaurant Kle. Ein Satz, der meine ersten Eindrücke der Stadt widerspiegelt: freundliche Menschen, kreative Viertel, viel Kunst und Kultur sowie ein Gefühl von Freiheit, vermutlich auch wegen der Nähe zu Wasser und Bergen.

Aber beginnen wir von vorne. Mein letzter Besuch hier liegt 20 Jahre zurück. Ich habe vor allem Klischees im Kopf behalten: schön, aber teuer, konservativ, Banken an jeder Ecke, präzise Uhren. Und ich erinnere mich noch an den Geschmack von Luxemburgerli, den Schweizer Makronen, die ich damals zum ersten Mal probierte.

Heute wirkt Zürich auf mich anders. Schon die Anreise ist besonders: Mit dem Nachtzug direkt von Wien nach Zürich, inklusive Sonnenaufgang über dem Zürichsee und die Ankunft mitten im Zentrum zum Frühstück. Mit den Öffis finde ich mich schnell zurecht, denn obwohl Zürich mit über 450.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt der Schweiz ist, sind Innenstadt und Umland überschaubar und unkompliziert zu erkunden.

Geheime Fenster und verwinkelte Gässchen

Beim Streifzug durch die Altstadt fallen mir die Archäologischen Fenster auf. Kleine Öffnungen in Mauern oder im Boden, oft hinter unauffälligen Türen, geben Einblicke in die Geschichte Zürichs. Manche sind frei zugänglich, andere liegen in Innenhöfen oder Kellern, für einige muss man einen Schlüssel im Stadthaus abholen. Man sieht hier Pfahlbauten, römische Mauern oder mittelalterliche Kanäle. Das Betreten eines Fensters ist ein eigenartiges Erlebnis: Man öffnet eine Türe, tritt in einen engen Gang und steht plötzlich allein zwischen alten Mauern und Relikten. Die Zugänge sind nicht immer leicht zu finden, die Schnitzeljagd der Geschichte bringt also nicht nur Spaß, sondern auch viele Schritte.

Von Museum zu Museum

Wien hat ja schon umfangreiche und beeindruckende Museen, aber Zürich toppt diesbezüglich alles. Besonders faszinieren mich das Museum für Gestaltung und das Kunsthaus Zürich. Die gesamte Gegend um das Museum für Gestaltung wirkt sehr urban und kreativ – liebevoll kuratierte Läden, lässige Hostels, Bars und Restaurants.

Im Museum für Gestaltung, das aus drei Standorten besteht, wird Design lebendig – unter anderem mit 2.500 Objekten aus Grafik, Typografie und Produktdesign. Die Ausstellung „Junge Grafik Schweiz!“ zeigt aktuelle Positionen junger Designerinnen und Designer. Die digitalen Projekte im Stammhaus an der Ausstellungsstrasse sind herausragend: Hier kann man selbst mit den Objekten interagieren, dabei wird auch viel mit KI experimentiert.

Danach führt mich mein Weg ins Kunsthaus Zürich, das aus zwei Hauptgebäuden und einem unterirdischen Verbindungsgang besteht. Die Dimensionen des Hauses, die Weite der Räume und die Menge an bekannten Werken aus alter und zeitgenössischer Kunst beeindrucken sofort. Gerade sind Arbeiten der Südamerikanerin Lygia Clark zu sehen, deren begehbare Installationen den Raum auf ungewöhnliche Weise erfahrbar machen. Ich merke schnell: Wer hier alles anschauen will, muss viel Zeit einplanen. Zum Abschluss des Tages reicht es dennoch für den Museumsshop, der interessante Kunstbücher und spezielle Mitbringsel anbietet.

Vegetarische Geschichte und vegane Gerichte

Kunst ist toll, aber ein Städtetrip wäre nichts ohne genügend Zeit, um in Cafés zu sitzen, in Lokalen zu essen und Menschen zu beobachten. Was ich vorher nicht wusste: Die Veggie- und Plant Based-Küche wird hier zelebriert wie in kaum einer anderen Stadt. In der Sihlstrasse befindet sich das Haus Hiltl, das älteste vegetarische Restaurant der Welt (Gründung 1898!). Zur Mittagszeit ist mir das Gewusel dort ein bisschen zu viel, doch das riesige, rein vegetarische Buffet ist definitiv sehenswert.

Am Abend habe ich ein Date mit mir selbst in einem ausgezeichneten Restaurant, geführt von der Top-Gastronomin Zizi Hattab. Sie begrüßt mich freundlich im Kle. Mittlerweile betreibt sie drei Lokale im Stadtteil Wiedikon. Im Kle wird vegane Gourmetküche mit marokkanischen und mexikanischen Einflüssen serviert.

Hattab kommt ursprünglich aus der Tech-Branche. Für die Gastronomie hat sie sich jedoch schon früh interessiert, nicht zuletzt, weil sie privat häufig Freundinnen, Freunde und Familie bekocht hat und die Rolle der Gastgeberin liebt. „Ich wollte einfach ausprobieren, ob ich es mit einem eigenen Restaurant schaffen könnte – und es hat funktioniert.“ Der Start des mittlerweile mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Kle war spontan, mit Unterstützung der Familie und ohne große Partner*innen.

Zizi erzählt mir, dass es ihr von Beginn an wichtig war, einen Safe Space für die Frauen, die mit ihr arbeiten, zu schaffen – etwas, das in dieser Branche bis heute Mangelware ist. „Ich habe in Graubünden gewohnt, in New York gearbeitet. Diese Stadt hat sich als perfekte Lösung zwischen Stadt und Land erwiesen: weniger stressig als New York, aber dennoch mit einem offenen und diversen Publikum“, so die 36-Jährige.

Ich bin wieder alleine mit meinem Sechs-Gang-Menü und frage mich bei jedem Bissen, ob diese Köstlichkeiten wirklich alle vegan sind. Sind sie. Die Nachspeise mit weißer Schokolade aus Pistazien und Macadamia hat es mir besonders angetan. Ich bin satt und glücklich.

Freundliche Menschen, kreative Viertel, viel Kunst und Kultur sowie ein Gefühl von Freiheit, vermutlich auch wegen der Nähe zu Wasser und Bergen.

Handwerk und Innovation

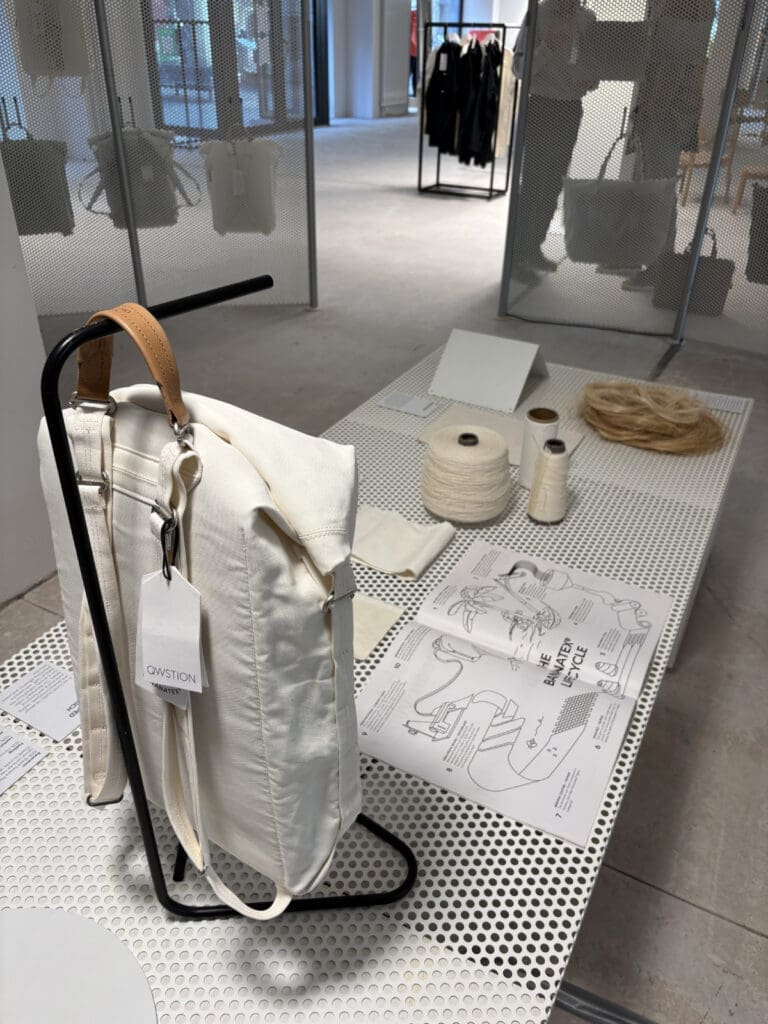

Am nächsten Tag widme ich mich einer anderen Zürcher Disziplin: durchdachtem Design und nachhaltigem Konsum. Die Marke QWSTION setzt seit ihrer Gründung auf funktionale Taschen und Rucksäcke, produziert in Europa und Asien unter transparenten Lieferketten. Ein zentrales Material ist Bananatex®, ein textiles Gewebe aus den Fasern von Bananenstauden, die in den Philippinen angebaut werden. Die Pflanzen benötigen weder Pestizide noch künstliche Bewässerung, die Fasern sind biologisch abbaubar und besonders widerstandsfähig.

Der Weg führt mich weiter zum Eisenbahnviadukt Im Viadukt, einer ehemaligen Eisenbahntrasse aus dem 19. Jahrhundert, die heute als urbaner Nutzraum dient. Unter den gemauerten Bögen befinden sich rund 40 Geschäfte, Ateliers, Gastronomiebetriebe und eine Markthalle. Das Areal verbindet zeitgenössisches Design, lokale Produktion und Alltag. Statt klassischer Einkaufsmeile findet man hier einen Ort, an dem Konsum, Architektur und öffentlicher Raum bewusst zusammenspielen – ein schönes Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung.

Badi geht immer

Auf meiner To Do-Liste steht noch ein zentraler Punkt: Badi! Baden gehört in Zürich zum Alltag. An der Limmat und am Zürichsee treffen sich morgens Jogger*innen, Schwimmer*innen und Spaziergänger*innen. In den Bädern (genannt Badis) wird gespielt, geplanscht, Kaffee getrunken. Selbst im Winter steigen noch Menschen in den See, manchmal nur kurz, manchmal länger. Saunen und kleine Spas direkt am Wasser sind daher zu jeder Jahreszeit geöffnet. Ich beobachte das Treiben im Seebad Utoquai, entscheide mich dann aber doch gegen das Winterschwimmen.

Denn für mich geht es nach drei sehr vielseitigen Tagen retour in die Heimat. Am Flughafen in Zürich erfülle ich mir einen letzten Wunsch der Reise: Ich kaufe Luxemburgerli zum Abschied – der Tradition wegen. Nächstes Mal dann Zürich mit Badi, versprochen!

Zürich ist die größte Stadt der Schweiz, mit rund 436.000 Menschen in der Stadt und über 1,4 Millionen im urbanen Umfeld. Auf kleinstem Raum trifft hier Finanzkraft auf kreative Viertel, Altstadt auf Seeufer – und trotzdem wirkt alles überraschend entspannt.

Anreise und vor Ort: Von Wien fährt der ÖBB Nightjet direkt über Nacht nach Zürich, aus Deutschland gibt es Nachtzüge aus Städten wie München, Frankfurt oder Hamburg.

Direktflüge nach Zürich gibt es mehrmals täglich von Wien und vielen Städten in Deutschland.

Die Zürich Card für 24 oder 72 Stunden macht das Leben in der Stadt noch leichter: unbegrenzte Fahrten mit Tram, Bus, Zug, Schiff und Seilbahn, Rabatte und oft freier Eintritt in die wichtigsten Museen.

Unterkünfte: Ruhige Boutique-Hotels wie das Alma, bunt-verspielte Häuser wie das Mama Shelter oder zentral gelegene, chic eingerichtete Unterkünfte wie das The Home Hotel.

Kulinarik: Hiltl für Veggie, Kle für kreative Pflanzenküche, Frau Gerolds Garten mit Container-Flair, Bar am Wasser für Cocktails, BANK für Brunch, Monocle für internationalen Touch, ViCafe für Espresso, Buchmann für Backwaren, die Markthalle im Viadukt für regionale Vielfalt und Sprüngli für Süßes. Außerdem: BarMünster für einen Absacker, Roter Delfin für Toasts der Extraklasse, slurp. für hippe Drinks und The Artisan für Bio-Küche.

Kunst & Kultur: Das Kunsthaus Zürich, Museum für Gestaltung, der Pavillon Le Corbusier, das Löwenbräukunst-Areal, die Shedhalle und die Archäologischen Fenster zeigen, wie Zürich Geschichte und Gegenwart miteinander mixt.

Shopping: Nachhaltige Taschen bei QWSTION, Concept Stores in der Europaallee oder im Viadukt, zeitlose Mode bei Slow Goods und kuratiertes Design bei Fleuve und einzigart.

Erholung: Seebad Utoquai, Hürlimannbad mit Dachpool und Seebad Enge sind die Spots, um nach dem Stadtbummel Beine und Gedanken baumeln zu lassen – bei jedem Wetter.

Compliance-Hinweis: Die Reise erfolgte auf Einladung von Zürich Tourismus.