Nur weil ein Buch bunte Bilder und Sprechblasen hat, ist es noch lange kein Kinderbuch.

Es ist wieder Oktober in einem ungeraden Jahr. Seit 2001 bedeutet das für mich: Endlich kommt wieder ein neues Asterix-Album heraus! Und der Stapel in unserer Comic-Bibliothek wird wieder ein klein wenig höher. 41 reguläre Abenteuer sowie einige zusätzlich eingeschobene Sonderbände sind es mittlerweile. Und so halte ich nun endlich „Asterix in Lusitanien“ in Händen: Es geht also diesmal nach Portugal. Und es ist wie Heimkommen: Schon auf der ersten Seite treffen die Gallier einen alten Freund (den phönizischen Händler Epidemais), der gleich einen anderen alten Bekannten mit an Bord hat (den lusitanischen Ex-Sklaven Schnurres, der einst bei der Waldrodung für die Trabantenstadt im Einsatz war).

Und dann natürlich die unvermeidlichen Piraten – wo sich der woke Zeitgeist offenbart: Nach Dutzenden von Begegnungen, in denen der numidische Ausguck Baba mit seinen r-losen Kommentaren über „Gallie und Röme“ für Lacher beim Lesen sorgte, wurde sein chronischer Sprachfehler nun vom aktuellen Asterix-Autor Fabrice Caro alias Fabcaro beseitigt. Natürlich merken die anderen Piraten das sofort. Ja, natürlich ist es politisch unkorrekt und böse, sich Stereotypen und Klischees zu bedienen, und deshalb werde ich mich hier nicht in die Nesseln setzen und das kommentieren. Wobei: Ist es überhaupt Baba? Der dunkelhäutige Pirat sieht sich selbst eigentlich überhaupt nicht mehr ähnlich. Zeichner Didier Conrad hat ihm jedenfalls in Band 41 ein ganz neues, breiteres Gesicht verpasst.

Sprechende Namen, karikierte Gesichter

Ja, und sonst? Sonst bleibt tatsächlich alles beim Alten. Fabcaro erzählt eine solide Geschichte mit einer ausgefeilten Handlung, die Asterix einiges an Spürsinn abverlangt – ich fühle mich an detektivische Abenteuer wie „Die Goldene Sichel“ oder „Der Avernerschild“ erinnert. Diesmal geht es darum, dass ein Garum-Großhändler einen lokalen Erzeuger durch ein Komplott vom Markt verdrängt. (Das aus Fischsud hergestellte Gewürz Garum hatte bei den Römern in etwa den Stellenwert wie unser Maggi.)

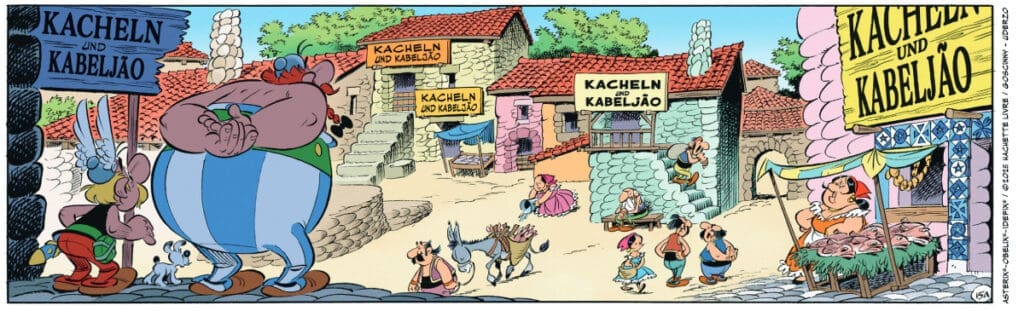

Obelix hat wieder eine junge Dame zum Anhimmeln, ist wie immer gedanklich einen Schritt hinterher, stört sich daran aber gar nicht, sondern ist viel zu beschäftigt damit, seine Abneigung gegen Fisch auszuleben. Kein Wunder: Wer täglich mit der verfaulenden Ware von Verleihnix konfrontiert ist, kommt quasi vom Regen in die Traufe, wenn er sich plötzlich in einer Gegend wiederfindet, in Salz eingelegter Kabeljau als Delikatesse gilt. Und wenn Obelix „subtil“ vorgeht, dann weiß man genau, dass ein Zahnstocher zum Baumstamm wird.

Und die aktuellen Asterix-Macher halten sich an das Erfolgsrezept der Gründerväter René Goscinny und Albert Uderzo: Erstens greifen sie aktuelle Themen auf, die in die Antike verpflanzt werden – in diesem Fall den globalisierten Turbokapitalismus (der intrigante Garum-Konzernchef beliefert das gesamte römische Reich) und die Pensionsdebatte. Zweitens karikieren sie bekannte Gesichter – etwa jene des höchst umstrittenen italienischen Langzeit-Premiers Silvio Berlusconi und des britischen Starkomikers Ricky Gervais. Drittens setzen sie auf zahlreiche Wortspiele und sprechende Namen von Mandarfjanix über Schãoprozes bis Fetterbonus. Viertens tauchen sie ein in die jeweilige Landschaft und Mentalität der von ihren Helden besuchten Völker. In diesem Fall sind es die pittoreske Architektur eines beschaulichen portugiesischen Fischerdorfes und die im Fado so oft zum Ausdruck gebrachte Melancholie, die auch als Saudade bezeichnet wird: eine tiefe Sehnsucht nach etwas Verlorenem, um nicht zu sagen ein einziger großer Weltschmerz.

Für Kinder nicht mehr ganz so lustig

All dies haben Conrad in seinem siebenten und Fabcaro in seinem zweiten Asterix-Band wieder zu einem großen Abenteuer verwoben, bei dem sich auch die deutsche Übersetzung nach Kräften bemüht hat, auf dem Weg nichts vom originalen französischen Humor zu verlieren. Allerdings ist genau dieser Humor erwachsener geworden. Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind die Asterix-Alben im Besitz meines Vaters eines nach dem anderen verschlungen habe, wobei man die Hefte mehrmals durchblättern musste: Im ersten Durchgang las man die Geschichte, im zweiten Goscinnys sprachliche Feinheiten und im dritten die vielen Details, mit denen Uderzo seine Bilder gespickt hatte.

Und auch mein inzwischen zwölfjähriger Sohn verkriecht sich immer mal wieder stundenlang mit Asterix-Comics oder lacht sich über die Filme schlapp. Jedoch die neueren Hefte nimmt er nur selten in die Hand. Mit „Asterix in Lusitanien“ war er nach nicht einmal fünf Minuten durch und hat es fast schon desinteressiert wieder weggelegt. Dabei hat dieses neue Album 48 Seiten und gar nicht so wenig Text. Aber während Goscinny offenbar die Kunst beherrschte, bei aller zeitgenössischer Gesellschaftskritik, die er in seine Sprechblasen hineinpackte, trotzdem auch mehr oder weniger subtile Gags für ganz junge Leser*innen unterzubringen, hat sich spätestens mit Fabcaro – zumindest in der deutschen Übersetzung – eine gewisse akademische Schwere eingeschlichen.

Klar, insbesondere die Namen sind ebenso selbsterklärend wie ein Gag mit einem Passwort, das Asterix in der Unternehmenszentrale des Garum-Oligarchen wählen muss. Aber Szenen wie jene in der Marketing-Sitzung, die unsere beiden Gallier crashen, sind tatsächlich nur für gebildete Erwachsene unterhaltsam. Weil man das Bullshit-Bingo, das dort gespielt wird, irgendwann zumindest peripher mitbekommen haben muss, um zu verstehen, warum diese Anspielungen lustig sind. Einmal mehr wird hier deutlich: Nur weil ein Buch bunte Bilder und Sprechblasen hat, ist es noch lange kein Kinderbuch. Einen Vorteil hat es für mich zumindest: Bis mein Sohn alt genug ist, um „Asterix in Lusitanien“ entsprechend würdigen zu können, bleibt mir mehr Zeit, dieses neue Abenteuer in Ruhe zu lesen.

Im 41. Asterix-Band „Asterix in Lusitanien“ (Veröffentlichung 23.10.2025 bei Egmont Ehapa Media) schicken Fabcaro und Didier Conrad die Gallier nach Portugal, wo sie auf Kapitalismus, Melancholie und alte Bekannte treffen. Der Humor ist erwachsener und gesellschaftskritischer geworden – weniger kindlich, aber sprachlich brillant.

Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!