In puncto spannender Konzerte mit Indie-Flair oder alternativem Touch herrscht derzeit in Wien fast eine Art Ausnahmezustand: Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Sextile, Amyl & The Sniffers, St. Vincent – die Liste ist lang. Beinahe jeden Abend spielt irgendwo eine großartige Band, ob internationaler oder österreichischer Herkunft. Oft kollidieren auch zwei oder mehrere Events miteinander.

Inmitten des dauerhaften Ausgehstresses sticht für ewige Indie-Rocker*innen ein Termin besonders hervor: The Kills beehren endlich mal wieder Wien. Ja genau, Alison Mosshart und Jamie Hince machen in der Donaumetropole Station. Um die dazugehörige Euphorie meinerseits zu verstehen, braucht es vielleicht ein kurzes Millennium-Flashback.

Die musikalische Revolution

Nachdem gegen Ende der 90er-Jahre im Popuniversum eine allgegenwärtige Fadesse herrschte – zwischen jammernden Indie-Gesängen, akademischem Postrock, immer belangloser dahinplätscherndem Friseursalon-House und Legionen von herumfrickelnden Laptop-Nerds – kündigte sich zur Jahrtausendwende eine kleine Revolution an.

Das Nachtleben wurde wieder rauer, glamouröser, musikalisch eklektischer. Disco, New Wave und Electro gaben plötzlich in Mashup-Variationen den pulsierenden Ton an. Parallel dazu machte sich auch in internationalen Hipster-Szenen eine fiebrige Energie breit; roher Rock’n’Roll hallte wieder durch Proberäume und Clubs zwischen London, New York und Wien. „The“-Bands wie die Strokes, White Stripes oder Libertines ließen damals verstaubte Gitarrenmusik erneut mitreißend klingen, die Yeah Yeah Yeahs oder Interpol beamten den schattseitigen Postpunk in die damalige Zeit.

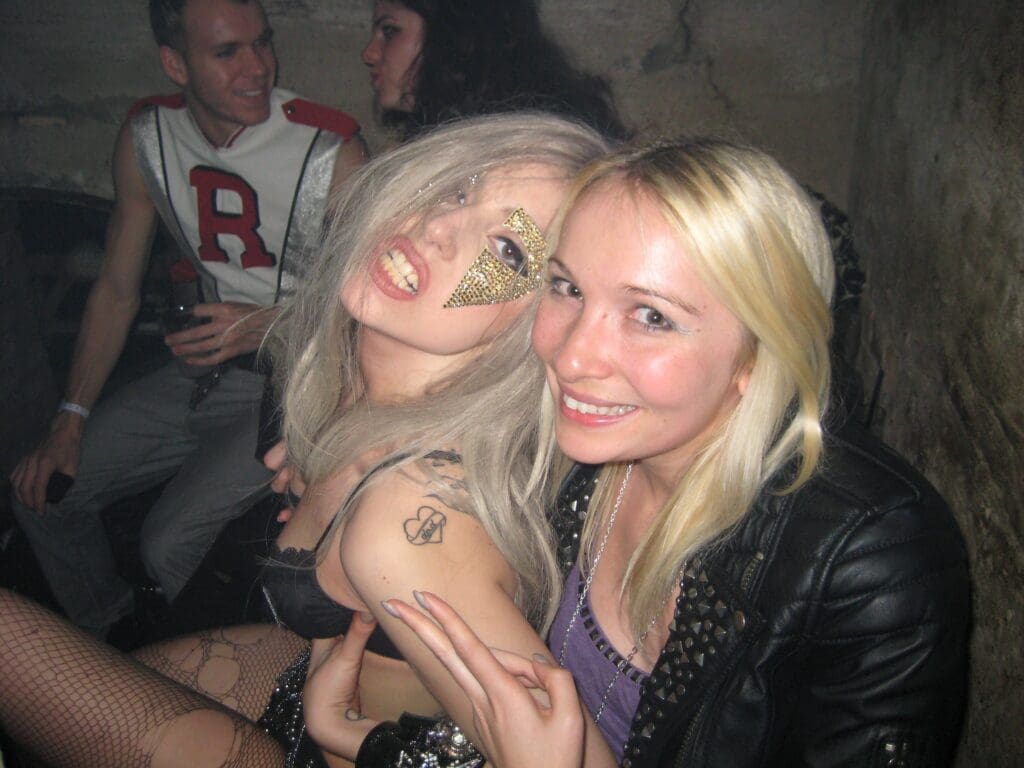

Mittendrin in diesem Hype-Aufruhr stand ein Duo, das aus sämtlichen herumzirkulierenden Retro-Styles nur die pure Essenz nahm und daraus ein ganz eigenes Ding kondensierte: The Kills, bis heute bestehend aus der US-Sängerin Alison Mosshart und dem britischen Gitarristen Jamie Hince, ergänzt durch eine simple Drum-Machine, verknüpften den rohen Spirit des Rock’n’Roll und Blues mit einer Affinität für Beats und Grooves abseits des Bumm-Bumm-Tschak dahindreschender Rockcombos. Ungeheuer minimalistisch war und ist diese Musik, extrem intensiv, verdammt sexy, melancholisch – und fies zugleich. It’s all about Lust und Leidenschaft, Baby.

Album-Meisterwerke wie „Keep on Your Mean Side“ (2003), „No Wow“ (2005) oder „Midnight Boom“ (2008) pendeln abwechslungsreich zwischen krachigen Aggro-Stücken, traumhaften Balladen, Rockabilly-Zitaten und Dub-Einflüssen – aber immer im Rahmen der strengen Selbstbeschränkung, die sich The Kills von Anfang an auferlegt hatten.

Tratsch und Fremdgehen

Live standen VV und Hotel, wie sie sich damals nannten, mal zittrig auf der Stelle; dann schwitzten und sangen sie sich aus nächster Nähe an – ruhelos, ekstatisch. Ein eng verschweißtes und – das muss man schon sagen – wahnsinnig geil aussehendes Bühnenpaar, das privat aber „nur“ bestens befreundet ist. So etwas lieferte natürlich auch Stoff für Klatschkolumnen.

Um die Zeit von „Blood Pressures“ anno 2011 nahm der Tratsch um das Duo unangenehm zu – und schwappte auch in den Mainstream über. Der Grund: eine Beziehung von Jamie Hince mit Supermodel Kate Moss, die in einer Hochzeit mündete. Als ihr der Musik- und Freizeitkumpel durch die Ehe für eine Weile abhandenkam, ging Alison Mosshart mit Jack White künstlerisch fremd. Die Rock’n’Roll-Supergroup The Dead Weather überzeugte mit einigen großartigen Songs – aber an die spezielle Magie von The Kills kam das Projekt genauso wenig heran wie andere lässige Kollaborationen der Gesangsgöttin.

Ungeheuer minimalistisch war und ist diese Musik, extrem intensiv, verdammt sexy, melancholisch – und fies zugleich.

The Kills forever

Rückblende beendet, Schnitt in die Jahre 2016 und 2023. Mit den Alben „Ash & Ice“ und „God Games“ fanden The Kills wieder zueinander. Das jüngste Album wurde inspiriert von ihren Lieblingsstädten L.A. und New York – Alison und Jamie kreierten einen neuen Sound, mit Hip-Hop- und R’n’B-Elementen, ohne den alten Kills-Spirit zu verlieren. Die lang ersehnte Live-Darbietung des Rock-Duos im kommenden Monat verspricht also Großes – wenn das Wetter am 13. Juli in der Wiener Arena Open Air mitspielt …

The Kills wurden 2000 gegründet, zwei Jahre später veröffentlichten Alison und Jamie ihre Debüt-EP „Black Rooster“ und 2003 folgte das erste Album „Keep On Your Mean Side“. Seitdem ist die britisch-amerikanische Rockband fixer Bestandteil der internationalen Musikszene. Das sechste Studioalbum „God Games“ ist 2023 erschienen, am 13. Juli 2025 spielen The Kills live in der Wiener Arena ein Open Air inkl. Support Anda Morts, Tickets hier.